Schrittmacher-Behandlung

Schrittmacher-Behandlung

Dieser Artikel wird Ihnen bereitgestellt von Deximed. Mehr erfahren

Was ist eine Schrittmacher-Behandlung?

Bei einem Herzschrittmacher handelt es sich um ein kleines elektronisches Gerät, das den Herzmuskel durch elektrische Impulse zu einem regelmäßigen Herzschlag anregt, wenn das Herz zu langsam oder unregelmäßig schlägt. Das Gerät besteht in der Regel aus einer Hauptkomponente, die etwa so groß wie eine 2-Euro-Münze ist und die Batterie und den Impulsgeber beherbergt, sowie ein bis drei elektrisch leitfähigen Kabeln, den sog. Sonden. Im Rahmen einer Schrittmacher-Behandlung wird die Hauptkomponente des Herzschrittmachers im Brustbereich unter die Haut implantiert, und die Sonden werden über das Gefäßsystem ins Herz vorgeführt und dort an der Herzinnenwand befestigt. Über ihre Elektrodenspitze ist die Sonde nun dazu in der Lage, den Herzrhythmus zu überwachen und ggf. den Herzmuskel zu stimulieren.

Seit einigen Jahren gibt es zusätzlich kabellose Herzschrittmacher, die direkt im Herzinneren angebracht werden. Sie weisen die Form einer Kapsel auf und sind kaum größer als eine 1-Euro-Münze.

Was sind Gründe für eine Schrittmacher-Behandlung?

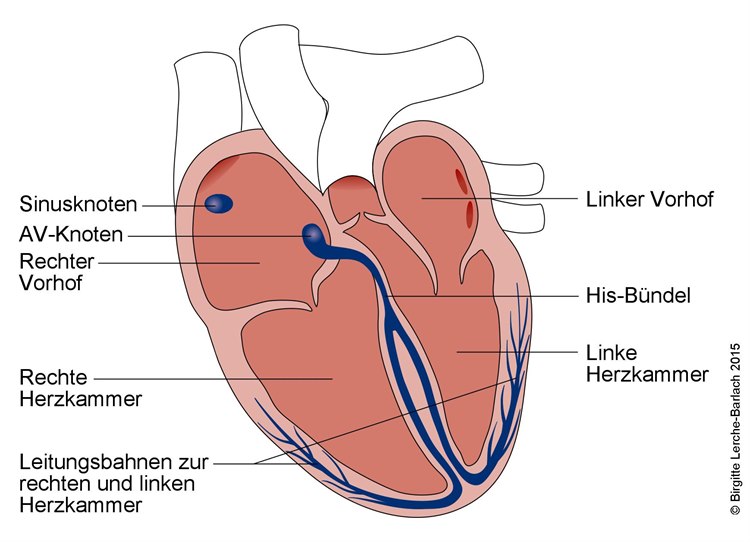

Das menschliche Herz ist eine Druck- und Saugpumpe, die sämtliche Organe und Gewebe mit Blut, und damit mit lebensnotwendigem Sauerstoff und Nährstoffen versorgt. Es teilt sich in eine linke und rechte Herzhälfte, die jeweils aus einem Vorhof und einer Kammer bestehen. Am gesunden menschlichen Herzen übernimmt der Sinusknoten die Aufgabe des Schrittmachers. Er ist dazu in der Lage, elektrische Erregung zu erzeugen. Diese Erregung breitet sich entlang des herzeigenen Leitungssystems (siehe Abbildung in blau) aus und löst schließlich über die Anspannung (Kontraktion) der Herzmuskulatur den Herzschlag aus. Am Übergang von den Vorhöfen zu den Kammern wird die Erregung im sog. Atrioventrikularknoten (AV-Knoten) leicht verzögert weitergeleitet, sodass die Kontraktion der Kammern jener der Vorhöfe zeitlich nachgeschalten wird. Dadurch kann das Blut aus den Vorhöfen zuerst in die Kammern gepumpt werden und danach von den Kammern in den Körper.

In Ruhe schlägt das Herz beim gesunden Erwachsenen zwischen 60- und 80-mal pro Minute. Liegt die Pulsfrequenz unter 60 Schlägen pro Minute, spricht man von einem verlangsamten Herzschlag, einer sog. Bradykardie. Im Schlaf oder bei Leistungssportler*innen ist das normal. Die Bradykardie wird dann zum Problem, wenn sie dazu führt, dass der Körper nicht mehr ausreichend mit Blut versorgt wird. Dies äußert sich typischerweise durch Schwindel, Ohnmachtsanfälle oder andere Anzeichen für eine gestörte Herzfunktion (Herzinsuffizienz) wie Atemnot bei Belastung, Müdigkeit und Wassereinlagerungen. Treten die umschriebenen Symptome im Rahmen eines verlangsamten Herzschlages auf, ist oft eine Behandlung mittels eines Herzschrittmachers angezeigt.

Ein verlangsamter Herzschlag kann unterschiedliche Ursachen haben:

- Altersbedingter Verfall des Herzgewebes (Degeneration)

- Durchblutungsstörungen des Herzens (Ischämische Herzerkrankung)

- Herzmuskelerkrankungen (Kardiomyopathien)

- Autoimmunerkrankungen (z. B. Lupus erythematodes, Rheuma, Sklerodermie)

- Angeborene Erkrankungen des Sinus- oder AV-Knotens (z. B. Sick-Sinus-Syndrom, AV-Block)

- Infektionen: Entzündung des Herzmuskels (Myokarditis), Entzündung der Herzinnenhaut (Endokarditis), Borreliose, Diphtherie, Typhus, parasitäre Erkrankungen wie Toxoplasmose und Chagas-Krankheit

- Verletzungen im Rahmen von herznahen medizinischen Eingriffen (z. B. bei Klappenersatz oder Bypass-Operation)

- Seltene genetische Erkrankungen (z. B. myotone Dystophie – eine Muskelerkrankung)

Zu den häufigsten Gründen, die den Einsatz eines Herzschrittmachers erfordern, zählen der AV-Block, das Sick-Sinus-Syndrom und das Vorhofflimmern mit verlangsamtem Herzschlag (bradykardes Vorhofflimmern). Im Rahmen eines AV-Blocks wird die vom Sinusknoten erzeugte Erregung im AV-Knoten nicht richtig weitergeleitet. Je nach Ausprägungsgrad kommt es zu einer gefährlichen Verlangsamung des Herzschlages der Herzkammern. Beim Sick-Sinus-Syndrom handelt es sich um eine Funktionsstörung des Sinusknotens, des Taktgebers für den Herzschlag.

Häufigkeit

Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern weist Deutschland eine besonders hohe Implantationsrate von Herzschrittmachern auf. Im Jahr 2022 wurden insgesamt ca. 97.000 Schrittmachereingriffe durchgeführt, wovon es sich in ca. 73.000 Fällen um Neuimplantationen handelte. Über 80 % der Neuimplantation wurden dabei bei Patient*innen über 65 Jahre durchgeführt. Männer waren mit einem Anteil von 59 % häufiger betroffen als Frauen.

Untersuchungen

Berichten Patient*innen in der Hausarztpraxis von Symptomen wie Schwindelattacken, Ohnmachtsanfällen oder anderen Herzbeschwerden, wird vor Ort, neben einer gründlichen körperlichen Untersuchung, in der Regel zunächst ein Elektrokardiogramm (EKG) durchgeführt. Das EKG leitet die elektrische Aktivität des Herzens ab, wodurch die Funktion des Herzens beurteilt werden kann. Unter gewissen Umständen kann es sinnvoll sein, zusätzlich ein Langzeit-EKG durchzuführen. Dabei werden EKG-Elektroden auf die Brust von Patient*innen geklebt und die Herzaktivität über einen längeren Zeitraum unter Alltagsbedingungen aufgezeichnet.

Werden bei den genannten Verfahren Auffälligkeiten festgestellt, können weiter Untersuchungen bei Spezialist*innen angezeigt sein. Im Rahmen einer Echokardiografie kann etwa das Herz mittels Ultraschall sichtbar gemacht und beurteilt werden. Auch andere bildgebenden Verfahren wie MRT und CT können zur Anwendung kommen. Zusätzlich zum Langzeit-EKG kann ein Belastungs-EKG durchgeführt werden, das eine Beurteilung der Herzleistung bei körperlicher Anstrengung zulässt.

Behandlung

Je nach zugrunde liegender Erkrankung kommen unterschiedliche Schrittmacher-Typen zu Einsatz. Sie unterscheiden sich insbesondere darin, wo sie die elektrische Herzaktivität detektieren und an welcher Stelle sie den Herzmuskel stimulieren. Die wichtigsten Typen sind:

- DDDR-Schrittmacher (Stimulation in rechtem Vorhof und rechter Kammer = Zweikammer-Stimmulation)

- VVIR-Schrittmacher (Stimulation nur in der rechten Kammer = Einkammer-Stimulation)

- AAIR-Schrittmacher (Stimulation nur im rechten Vorhof = Einkammer-Stimulation)

Wesentlich seltener werden sog. biventrikuläre Schrittmachersysteme angewandt, die über ein drittes Elektrodenkabel zusätzlich zur rechten Kammer auch die linke Kammer stimulieren. Sie kommen im Rahmen der kardialen Resynchronisationstherapie (CRT) zum Einsatz, deren Ziel es ist, die Kontraktion der rechten und linken Herzkammer zu synchronisieren, wenn diese aus dem Gleichgewicht geraten ist. Bereits umschriebene kabellose Schrittmacher finden zum jetzigen Zeitpunkt (Stand Jahr 2022) noch selten Anwendung.

DDDR-Schrittmacher sind die erste Wahl bei Sinuskontenfunktionsstörungen und AV-Überleitungsstörungen. Sie lösen im Vergleich zur Einkammer-Stimulation seltener Komplikationen aus.

Eine Ausnahme stellt das Vorhofflimmern mit langsamer Kammerfrequenz dar. Hier sind VVIR-Schrittmacher die erste Wahl, da eine zusätzliche Stimulation des ohnehin überaktiven Vorhofes überflüssig wäre.

AAIR-Schrittmacher können bei reinen Sinusknotenerkrankungen eingesetzt werden, stellen allerdings nur die zweite Wahl nach DDDR-Schrittmachern dar.

Implantation eines Herzschrittmachers

Das Einsetzen eines Herzschrittmachers erfolgt heutzutage in der Regel ambulant, Patient*innen können die medizinische Einrichtung also direkt nach dem Eingriff wieder verlassen. Alternativ ist ein kurzer stationärer Aufenthalt möglich. Ein Eingriff wird unter lokaler Betäubung und ggf. Dämmerschlaf durchgeführt und dauert im Durchschnitt rund eine Stunde. Die Vorgehensweise wurde bereits in der Einleitung dieses Artikels umrissen.

Nachsorge

Eingesetzte Schrittmacher müssen in gewissen Zeitabständen kontrolliert werden. Die erste Kontrolle sollte bereits 72 Stunden nach der Implantation stattfinden, die zweite Kontrolle 2–12 Wochen nach Implantation. Anschließend sollte weiterhin alle 12 Monate eine Schrittmacherkontrolle erfolgen.

Aufgabe der Schrittmacherkontrolle ist es,

- die Funktionsfähigkeit des Systems zu überprüfen.

- Komplikationen bzw. Fehlfunktionen zu erkennen und zu beheben.

- die programmierbaren Parameter individuell zu optimieren.

- die zur Verfügung stehenden Diagnostik- und Therapieoptionen anzupassen.

- die Laufzeit des Schrittmachers zu verlängern.

- den optimalen Austauschzeitpunktes eines Systems festzulegen.

- über die erforderliche Aufrüstung eines Schrittmachersystems (Zweikammer-, CRT- System, Defibrillator) zu entscheiden.

Herzschrittmacher und MRT

Früher wurde Patient*innen mit einem Herzschrittmacher von einem MRT aufgrund möglicher Komplikationen dringend abgeraten. Zahlreiche Studien haben jedoch mittlerweile gezeigt, dass auch bei konventionellen Schrittmachern ein MRT unter bestimmten Rahmenbedingungen mit vertretbarem Risiko durchgeführt werden kann. Zusätzlich stehen mittlerweile MRT-kompatible Schrittmachersystem zur Verfügung, die zunehmend implantiert werden. Bei diesen modernen, MRT-fähigen Schrittmachern gilt die Durchführung eines MRT unter Beachtung der Herstellerangaben als sicher. Vor der Untersuchung sollten Patient*innen unbedingt Rücksprache mit Herzschrittmacher-Spezialist*innen halten, die den Schrittmacher vor der Untersuchung umprogrammieren müssen.

Fahreignung

Bei der Fahreignung wird grob zwischen Privatfahrer*innen und Berufsfahrer*innen unterschieden. Privatfahrer*innen mit Schrittmacher können bei adäquater Schrittmacherfunktion und regelmäßigen kardiologischen Kontrolluntersuchungen normal am Straßenverkehr teilnehmen. Berufsfahrer*innen erhalten je nach Krankheitsgeschichte 1–4 Wochen nach Schrittmacherimplantation eine Fahrerlaubnis. Zusätzlich müssen sie die adäquate Funktion ihres Schrittmachers nachweisen und regelmäßig kardiologische Kontrolluntersuchungen durchführen lassen.

Dieser Artikel wird Ihnen bereitgestellt von Deximed.

Lesen Sie hier den vollständigen Originalartikel.

Die Inhalte auf team-praxis.de stellen keine Empfehlung bzw. Bewerbung der beschriebenen Methoden, Behandlungen oder Arzneimittel dar. Sie ersetzen nicht die fachliche Beratung durch eine*n Ärzt*in oder Apotheker*in und dürfen nicht als Grundlage für eine eigenständige Diagnose und Behandlung verwendet werden. Konsultieren Sie bei gesundheitlichen Fragen oder Beschwerden immer Ihre Ärztin oder Ihren Arzt!

Lesen Sie dazu mehr in unseren Haftungshinweisen.