EKG

EKG

Dieser Artikel wird Ihnen bereitgestellt von Deximed. Mehr erfahren

Was ist ein EKG?

Das EKG (Elektrokardiogramm) ist eine Routineuntersuchung, die bei Verdacht auf Herzerkrankungen durchgeführt wird. Mit einem EKG wird die elektrische Aktivität des Herzens aufgezeichnet. Diese kann an der Körperoberfläche gemessen werden, z. B. an den Armen, den Beinen oder der Brust. Bestimmte Herzerkrankungen können durch ein EKG diagnostiziert werden, denn bei Schäden am Erregungsleitungssystem oder an der Herzmuskulatur entstehen charakteristische Veränderungen. In Abgrenzung zum Belastungs-EKG wird diese Form des EKG auch als Ruhe-EKG bezeichnet.

Ein EKG wird beispielsweise durchgeführt bei Verdacht auf:

- Herzrhythmusstörungen (Arrhythmien)

- Herzinfarkt

- Angina pectoris (Brustenge)

- Herzbeutelentzündung (Perikarditis)

- Medikamente, die die Herzfunktion beeinträchtigen.

Herz und Kreislauf

Das Herz ist eine Art Pumpe, die dafür sorgt, dass der Körper mit Blut versorgt wird. Sie ist aufgebaut aus zwei Herzvorhöfen (Atrien) und zwei Herzkammern (Ventrikeln). Der Weg des Blutes kann folgendermaßen beschrieben werden:

- Sauerstoffarmes Blut tritt aus dem Körper über die untere und obere Hohlvene in den rechten Vorhof ein.

- Anschließend strömt es in die rechte Herzkammer und füllt diese. Die rechte Herzkammer pumpt das Blut aktiv über die Lungenarterien in den Lungenkreislauf. Hier wird das Blut mit Sauerstoff angereichert und gibt gleichzeitig Kohlendioxid ab, das wir ausatmen.

- Das Blut fließt anschließend über die Lungenvenen zurück zum Herzen. Es wird vom linken Vorhof in die linke Herzkammer transportiert.

- Diese pumpt das sauerstoffreiche Blut nun über die große Hauptschlagader (Aorta) in den großen Blutkreislauf (Körperkreislauf) und versorgt die Organe und Gewebe mit Sauerstoff.

- Anschließend wird das sauerstoffarme Blut zum Herzen zurückgeleitet. Der Blutkreislauf beginnt von neuem.

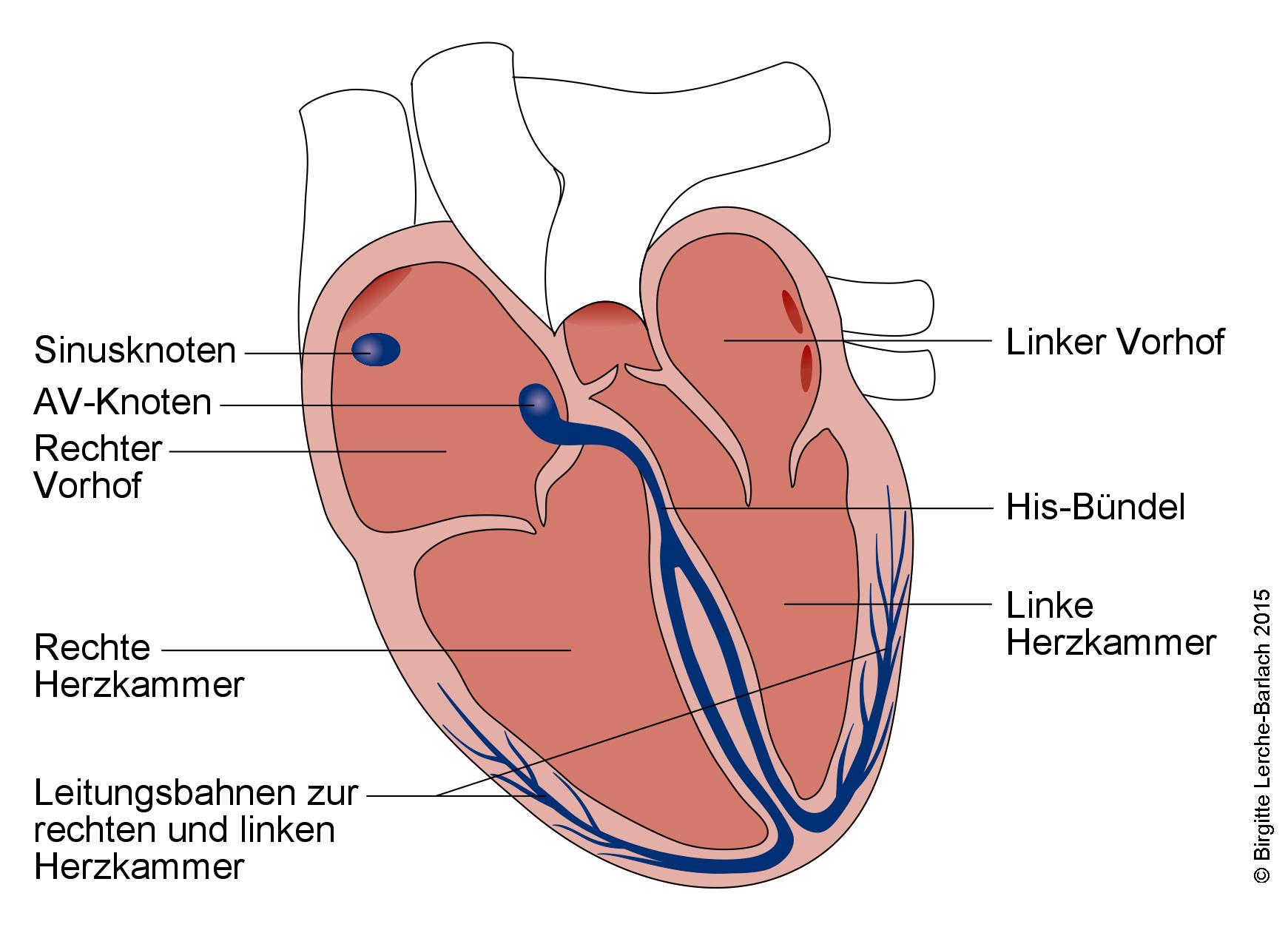

Das elektrische System des Herzens

Das Herz besitzt ein eigenes Erregungsleitungssystem, das elektrische Impulse erzeugt und auf die Muskelzellen des Herzens überträgt. Diese Impulse breiten sich dann über den gesamten Herzmuskel aus und erzeugen eine mechanische Aktivität: Der Herzmuskel zieht sich zusammen oder kontrahiert sich.

Der Ursprungsort einer normalen elektrischen Aktivität ist der Sinusknoten im rechten Vorhof. Hier sitzen spezielle Zellen, die elektrische Signale selbst erzeugen. Diese Zellen bestimmen, wie oft das Herz pro Minute schlägt (Herzfrequenz). Deshalb wird der Sinusknoten auch Taktgeber genannt.

Im Ruhezustand löst der Sinusknoten ca. 60–70 elektrische Impulse pro Minute aus, was einer normalen Herzfrequenz entspricht. Von ärztlicher Seite wird bei diesem normalen Herzrhythmus auch von einem normalen Sinusrhythmus gesprochen.

Vom Sinusknoten aus gelangt der Impuls zunächst in die beiden Vorhöfe. Der Impuls wird dann vom sog. Atrioventrikular-Knoten (AV-Knoten) empfangen, der sich am Übergang zwischen den Vorhöfen (A = Atrium) und den Herzkammern (V = Ventrikel) befindet.

Dieser besitzt eine Art Stoppfunktion: Die elektrische Aktivität wird für einige Millisekunden verzögert und erst weitergegeben, wenn die Vorhöfe sich vollständig kontrahiert haben. Die Kammern werden nun mit Blut gefüllt. Die Verzögerung hat den Sinn, dass die Vorhöfe nicht gleichzeitig mit den Herzkammern kontrahieren, da sonst das Blut aus den Vorhöfen nicht in die Kammer transportiert und diese nur ungenügend gefüllt würde.

Aus dem AV-Knoten läuft der Impuls nun durch Erregungsleitungen, die an der Scheidewand (Septum) zwischen der rechten und der linken Herzkammer verlaufen. Der erste Teil dieser Leitungen wird His-Bündel genannt.

Das His-Bündel spaltet sich in einen rechten und einen linken Schenkel auf, von denen sich der Impuls in die Muskulatur der rechten bzw. linken Herzkammer ausbreitet. Nach der Ausbreitung der elektrischen Ströme über die gesamte Kammermuskulatur kontrahieren nun auch die Herzkammern und versorgen den Körper bzw. die Lunge mit Blut.

Generell gilt: Erst erfolgt die elektrische Erregung, dann nach einigen Millisekunden die mechanische Antwort. Durch den elektrischen Impuls werden sog. Kanäle (Ionenkanäle) in den Muskelzellen geöffnet bzw. geschlossen und elektrisch geladene Moleküle (positiv oder negativ geladene Ionen) bewegen sich in die Zelle hinein oder aus der Zelle heraus.

Die veränderte Ladung innerhalb der Zelle führt dann zu einer Signalkaskade, die ein mechanisches Zusammenziehen der Muskelzelle bewirkt. Über den ganzen Muskel gesehen sieht man dies dann als Kontraktion. Wenn sich der Muskel wieder entspannt, fließen ebenfalls Ionen in die Zelle oder aus der Zelle heraus.

Die elektrische Aktivität als Summe vieler Muskelzellen kann man auf dem EKG sehen.

Auswertung und Beurteilung des EKG

Das EKG gibt Aufschlüsse über die Funktion des Herzens und Hinweise auf mögliche Erkrankungen. Eine systematische Auswertung ist wichtig, um das EKG als diagnostisches Mittel zu nutzen. Die Beurteilung ist komplex und wird im Folgenden vereinfacht dargestellt.

Rhythmus

Schlägt das Herz regelmäßig? Das ist zunächst die wichtigste Frage. Bei Herzrhythmusstörungen, z. B. Vorhofflimmern, ist der Herzschlag unregelmäßig.

Frequenz

Die Herzfrequenz entspricht dem Herzschlag pro Minute. Im EKG kann abgelesen werden, ob dieser normal, zu langsam, oder zu schnell ist.

- Normokardie (normaler Herzschlag): 50–100/min

- Bradykardie (zu langsamer Herzschlag): < 50/min

- Tachykardie (zu schneller Herzschlag) > 100/min

Lagetyp

Damit ist die elektrische Herzachse gemeint. Die Lage lässt sich aus den Extremitätenableitungen ermitteln. Der Lagetyp kann Hinweise auf Erkrankungen geben.

Analyse der einzelnen EKG-Abschnitte

Dabei wird auf die Zeiten der einzelnen Abschnitte und die Form der Ausschläge geachtet:

- P-Welle: Vorhoferregung

- Vorhanden? Normale Form?

- PQ-Zeit: Überleitung der Erregung von Vorhöfen auf die Herzkammern

- Normal, verlängert, verkürzt?

- normal: 120–200 ms

- QRS-Komplex

- Kammerregung

- Veränderungen der Form? Zeit normal oder verlängert?

- normal: < 110 ms

- Veränderungen der Form weisen auf strukturelle Herzschäden hin.

- ST-Strecke

- einheitlicher Erregungszustand der Herzkammern

- Wichtigster EKG-Abschnitt, um einen Herzinfarkt festzustellen. In diesem Fall ist die ST-Strecke angehoben.

- T-Welle

- Ausdruck der Erregungsrückbildung der Kammern

- Überhöht? bei Herzinfarkt

- Erniedrigt? z. B. bei Einnahme von bestimmten Medikamenten

- Negativ? z. B. bei einer Herzbeutelentzündung

Moderne EKG-Geräte bieten z. T. automatische Auswertungen der Aufzeichnungen an. Diese können im Einzelfall korrekt sein, nicht selten führen die Auswertungsalgorithmen aber zu Fehlmessungen oder Fehlinterpretationen. Die automatische Auswertung ersetzt nicht die persönliche Befundung durch Ärzt*innen.

Ergeben sich im Ruhe-EKG Hinweise auf bestimmte Herzerkrankungen, können diese bei Patient*innen mit stabilen Herz-Kreislauf-Verhältnissen in einer weiteren Untersuchung in Form eines Belastungs-EKG genauer untersucht werden.

Autorin

- Susanna Allahwerde, Fachärztin für Allgemeinmedizin, Berlin

Quellen

Literatur

Dieser Artikel basiert auf dem Fachartikel EKG, Grundlagen. Nachfolgend finden Sie die Literaturliste aus diesem Dokument.

- Lohnstein M, Eras J, Hammerbacher C. Der Prüfungsguide Allgemeinmedizin - 4. Auflage. Augsburg: Wißner-Verlag, 2022.

- Rainer Klinge. Das Elektrokardiogramm. 10. Auflage. Stuttgart - New York. Georg Thieme Verlag.

Dieser Artikel wird Ihnen bereitgestellt von Deximed.

Lesen Sie hier den vollständigen Originalartikel.

Die Inhalte auf team-praxis.de stellen keine Empfehlung bzw. Bewerbung der beschriebenen Methoden, Behandlungen oder Arzneimittel dar. Sie ersetzen nicht die fachliche Beratung durch eine*n Ärzt*in oder Apotheker*in und dürfen nicht als Grundlage für eine eigenständige Diagnose und Behandlung verwendet werden. Konsultieren Sie bei gesundheitlichen Fragen oder Beschwerden immer Ihre Ärztin oder Ihren Arzt!

Lesen Sie dazu mehr in unseren Haftungshinweisen.