MGUS (monoklonale Gammopathie unklarer Signifikanz)

MGUS (monoklonale Gammopathie unklarer Signifikanz)

Dieser Artikel wird Ihnen bereitgestellt von Deximed. Mehr erfahren

Was ist eine MGUS?

Definition

Die körpereigene Immunabwehr besteht aus angeborenen und erworbenen Mechanismen. Für die erworbene Immunabwehr sind die sog. Lymphozyten verantwortlich, die dazu dienen, Antikörper zu bilden, die im Blutkreislauf zirkulieren und in den Körper eindringende Stoffe, Bakterien oder Viren angreifen.

Antikörper werden auch als Immunglobuline (Ig) bezeichnet. Sie haben die Form eines Y und bestehen aus zwei langen und zwei kurzen Proteinketten. Beim Menschen werden je nach Art der langen Proteinketten verschiedene Antikörperklassen unterschieden (IgG, IgA, IgM, IgD, IgE). Bei Bedarf können B-Lymphozyten dazu angeregt werden, sich durch Zellteilung zu vermehren (als „Zellklon”) und eine bestimmte Antikörpersorte zu produzieren. Bei der MGUS produziert ein Klon („monoklonal”) von B-Zellen fortlaufend eine kleine Menge eines Antikörpers oder nur kurze Proteinketten des Antikörpers, die als M-Gradient, M-Protein, M-Komponente oder Paraprotein bezeichnet wird.

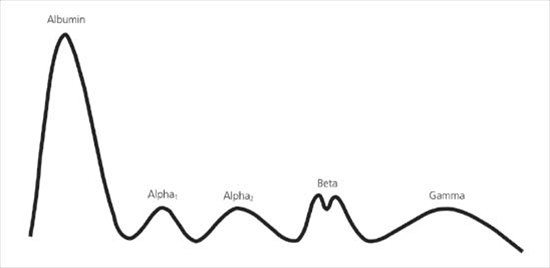

Die Serum-Elektrophorese ist eine Untersuchung des Blutes, bei der Proteine nach ihren physikalischen Eigenschaften aufgetrennt und in entsprechender Wellenabfolge nachgewiesen werden (das Bild oben zeigt eine unauffällige Untersuchung). Eine vorhandene M-Komponente ist als Spitze auf der Gamma-Welle sichtbar, deshalb „Gammo“-pathie. Die Endung „-pathie“ stammt vom griechischen Wort „pathos“, was Krankheit bedeutet.

Eine MGUS ist also eine durch monoklonale Immunglobuline ausgelöste Auffälligkeit in der Gamma-Welle einer Serum-Elektrophorese, bei der keine klinischen Symptome vorhanden sind und deren klinische Bedeutung damit unklar ist.

Symptome

Die MGUS verursacht keine Symptome. Es ist Teil der Definition, dass die Patient*innen keine Symptome oder klinischen Befunde von Lymphknoten- oder Blutkrebs aufweisen. Es liegen also nur Laborveränderungen vor.

Ursachen

Die Ursache der MGUS ist nicht bekannt. Möglicherweise spielen vorangegangene Infektionen, entzündliche Erkrankungen und Autoimmunerkrankungen eine Rolle. Es gibt zudem Hinweise für eine familiäre Komponente.

Neben höherem Alter, männlichem Geschlecht, Verwandten mit MGUS und einer afrikanischen Abstammung sind auch Adipositas und Rauchen Faktoren, die die Wahrscheinlichkeit für eine MGUS erhöhen. Die MGUS gilt als Vorstufe bestimmter Krebsarten, es entwickelt jedoch nur ein kleiner Teil der Patient*innen mit einer MGUS innerhalb eines Jahres Krebs.

Mögliche Erkrankungen, für die eine MGUS ein erstes Anzeichen sein könnte, sind:

- Multiples Myelom (bösartige Erkrankung des Knochenmarkes)

- Plasmozytom (Tumorerkrankung aus der Gruppe der Non-Hodgkin-Lymphome)

- Morbus Waldenström

- Chronisch-lymphatische Leukämie (CLL)

- Sonstige Non-Hodgkin-Lymphome

- Monoklonale Gammopathie mit renaler Signifikanz (MGRS) (renal bedeutet auf die Nieren bezogen, da es zu einer Proteinurie und einem Nierenversagen kommen kann)

- AL-Amyloidose (Leichtketten-Amyloidose)

Eine MGUS wird in drei Subtypen eingeteilt, die sich in den möglichen Folgeerkrankungen und der Häufigkeit, mit der sich diese entwickeln, unterscheiden:

- IgM-MGUS (betroffene Antikörper: IgM)

- Folgeerkrankungen: Morbus Waldenström, Non-Hodgkin-Lymphom, AL-Amyloidose, selten IgM-Myelom

- Risiko: 2 % pro Jahr in den ersten 10 Jahren, dann 1 % pro Jahr

- Nicht-IgM-MGUS (betroffene Antikörper: alle außer IgM)

- Folgeerkrankungen: multiples Myelom, AL-Amyloidose

- Risiko: 1 % pro Jahr

- Leichtketten-MGUS (betroffene Antikörper: nur Leichtketten)

- Folgeerkrankungen: Leichtketten-Myelom, AL-Amyloidose

- Risiko: 0,3 % pro Jahr

Häufigkeit

Die Häufigkeit einer MGUS nimmt mit dem Alter zu. Bei rund 3 % aller Personen über 50 Jahre sowie bei rund 7,5 % aller Personen über 85 Jahre findet man eine MGUS, während sie bei Personen unter 40 Jahren zu weniger als 0,3 % auftritt. Männer sind etwas häufiger betroffen als Frauen. Zudem tritt sie gehäuft bei Personen mit Verwandten ersten Grades mit MGUS auf.

Untersuchungen

- Die Serum-Elektophorese ist die entscheidende Untersuchung bei einer MGUS, ggf. ergänzt um eine Bestimmung der Menge von Immunglobulinen (IgG, IgA, IgM) sowie der freien Leichtketten.

- Weitere Laboruntersuchungen messen z. B. Eiweiß in Blut und Urin sowie weitere Parameter, die die Nieren- oder Herzfunktion anzeigen.

- Es wird auf Symptome und Befunde, die auf eine der möglichen Grunderkrankung hinweisen geachtet, z. B.:

- Lymphknotenschwellung

- vergrößerte Leber/Milz

- Blutungsneigung, Infektanfälligkeit, Anämie (reduzierte Zahl an roten Blutkörperchen)

- Knochenschmerzen

- erhöhte Menge an Kalzium im Blut

- B-Symptomatik (Fieber, Nachtschweiß und Gewichtsabnahme)

- Neuropathie (Kribbeln in Händen oder Füßen)

- Das Risiko für das Fortschreiten zu einer ernsteren Erkrankung kann durch bestimmte Laborwerte eingeschätzt werden.

- Der wichtigste Risikofaktor ist beispielsweise die Höhe des M-Proteins.

- Auch ein plötzlicher Anstieg des M-Proteins gilt als Warnzeichen.

- Bei einem niedrigen Risiko wird eine Verlaufskontrolle nach 6 Monaten geplant.

- Besteht ein höheres Risiko, ist eine Magnetresonanztomografie oder eine Computertomografie sowie eine Knochenmarkuntersuchung nötig.

- Ergibt sich aus den Untersuchungen kein Verdacht auf eine zu behandelnde Grunderkrankung, folgen weitere Verlaufskontrollen alle 6 Monate.

Behandlung

- Die Behandlung besteht aus Risikobewertung und Verlaufskontrolle, aber keiner tatsächlichen medizinischen Therapie.

- Bei Vorliegen einer M-Protein-assoziierten Grunderkrankung kann eine entsprechende Therapie erforderlich sein, eine MGUS liegt dann aber definitionsgemäß nicht mehr vor.

- Das Ziel der Verlaufskontrollen ist ein Ausschluss bzw. die möglichst frühzeitige Entdeckung von einem behandlungsbedürftigen multiplen Myelom oder einer anderen Grunderkrankung.

- Eine erste Verlaufskontrolle sollte 6 Monate nach der Diagnose zum Ausschluss eines raschen Anstiegs der Paraproteine durchgeführt werden:

- Bei Vorliegen mindestens eines Risikofaktors sowie bei allen Leichtketten-MGUS sollte 1 x jährlich eine Verlaufskontrolle erfolgen.

- Kontrollen sind zudem im Fall von klinischen Symptomen erforderlich.

Dieser Artikel wird Ihnen bereitgestellt von Deximed.

Lesen Sie hier den vollständigen Originalartikel.

Die Inhalte auf team-praxis.de stellen keine Empfehlung bzw. Bewerbung der beschriebenen Methoden, Behandlungen oder Arzneimittel dar. Sie ersetzen nicht die fachliche Beratung durch eine*n Ärzt*in oder Apotheker*in und dürfen nicht als Grundlage für eine eigenständige Diagnose und Behandlung verwendet werden. Konsultieren Sie bei gesundheitlichen Fragen oder Beschwerden immer Ihre Ärztin oder Ihren Arzt!

Lesen Sie dazu mehr in unseren Haftungshinweisen.