Schwindel

Schwindel

Dieser Artikel wird Ihnen bereitgestellt von Deximed. Mehr erfahren

Was ist Schwindel?

Definition

Schwindel bezeichnet eine empfundene Unsicherheit im Raum, bei der Betroffene den Eindruck haben können, dass sie fallen. Schwindel kann ein Leitsymptom für verschiedene Erkrankungen sein.

Symptome

Schwindelsymptome werden von Betroffenen unterschiedlich wahrgenommen und beschrieben. Die meisten Schwindelarten äußern sich als Drehschwindel, bei dem angegeben wird, dass sich die Umgebung dreht, wie wenn man in einem Karussell sitzt, oder Schwankschwindel, der mit dem Gefühl vergleichbar ist, wenn man auf einem Boot steht, und sich der Boden durch den Wellengang leicht bewegt. Wenn sich der Schwindel weder einem Dreh- oder Schwankschwindel zuordnen lässt, wird auch von Benommenheit (Dizziness) gesprochen.

Schwindel alleine ist nur ein Symptom, keine eigene Erkrankung. Er kann eine Begleiterscheinung vieler verschiedener Erkrankungen sein. Kurze Schwindelanfälle oder -schübe werden dabei meist noch als erträglich empfunden. Schwere Anfälle können allerdings gefährlich sein und das Leben der betroffenen Menschen beeinträchtigen.

Ursachen

Grundsätzlich kann Schwindel durch eine Fehlfunktion folgender Organe bzw. aufgrund folgender Ursachen entstehen: Störungen des Innenohrs (Gleichgewichtsorgan), des zentralen Nervensystems, der Augen, des Herz-Kreislauf-Systems, Funktionsstörung peripherer Nerven (z. B. im Bereich der Füße) oder auch psychisch ausgelöster Schwindel.

Es können also viele verschiedene Krankheiten zu Schwindel führen, eine Ursache lässt sich in vielen Fällen jedoch nicht finden. Oft kann zwischen Schwindel und einem Unsicherheitsgefühl aufgrund anderer Ursachen nicht eindeutig unterschieden werden.

Die Einteilung des Schwindels erfolgt nach den Ursachen:

- Peripher vestibulärer Schwindel: Entsteht durch eine Störung des Gleichgewichtsorgans im Innenohr.

- Zentraler vestibulärer Schwindel: Tritt bei Störungen des Gehirns (ZNS) auf.

- Funktionelle Schwindelsyndrome: Syndrom mit chronischem Schwindel oder Stand- und Gangunsicherheit ohne feststellbare organische Ursache.

- Schwindel aufgrund anderer Ursachen.

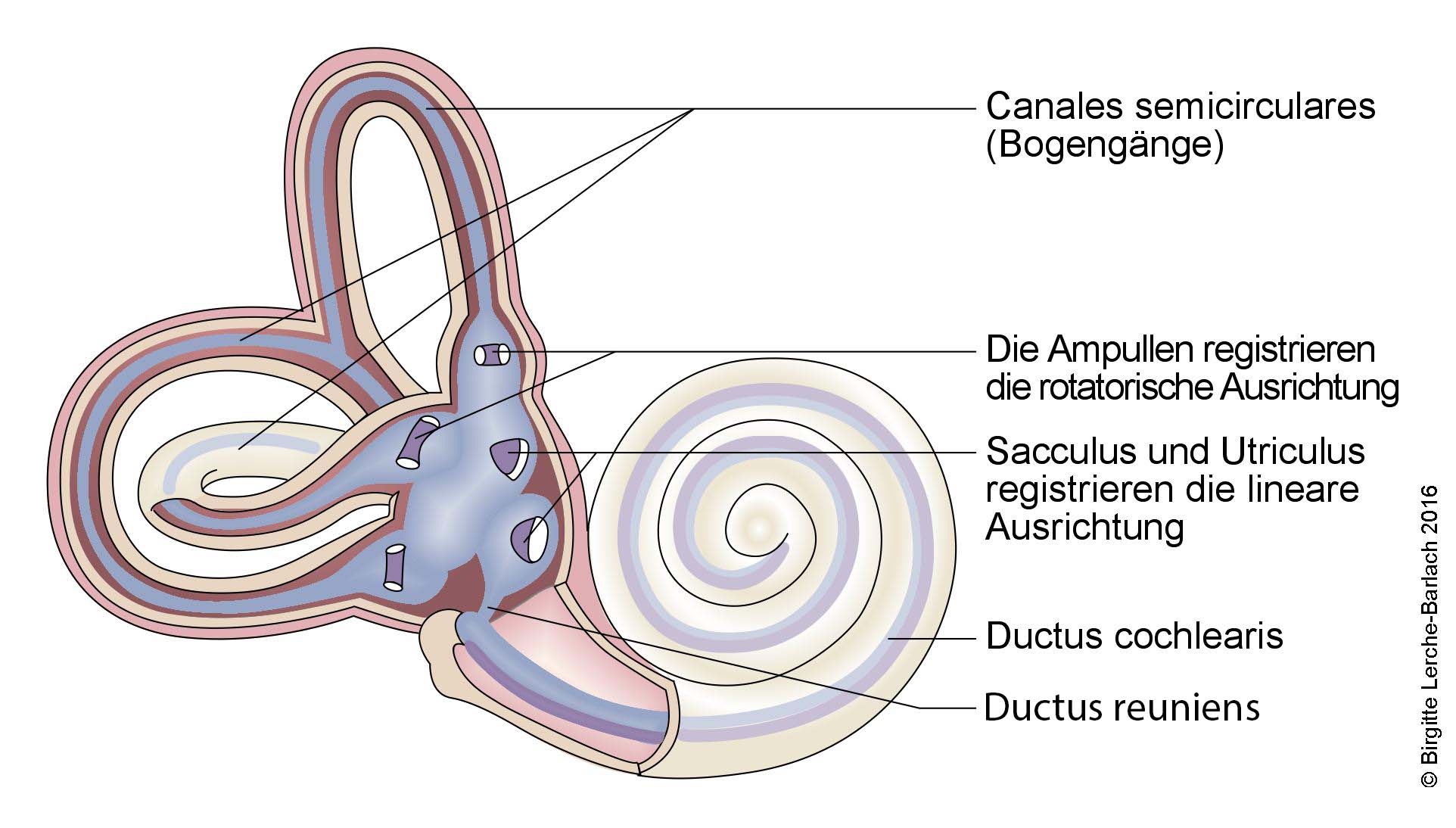

Peripher vestibulärer Schwindel

Eine häufige Ursache für Schwindel ist eine Erkrankung des Gleichgewichtsorgans im Innenohr. Es befindet sich in der Nähe des Innenohrs. Die 3 Bogengänge sind gefüllt mit Flüssigkeit, die sich hin- und her bewegt, wenn der Kopf bewegt wird. Die Verschiebung der Flüssigkeit können Sinneshärchen registrieren und entsprechend Signale ans Gehirn weiterleiten. Kommt es zu Störungen des Innenohrs, kann dies Schwindel auslösen.

- Gutartiger Lagerungsschwindel (BPLS)

- Drehschwindel und Übelkeit/Erbrechen

- Der Schwindel wird durch bestimmte Positionen oder Kopfbewegungen ausgelöst, z. B. Hinlegen oder Aufrichten.

- kein Tinnitus, keine Hörminderung

- unwillkürliche Augenbewegungen (Nystagmus)

- meist einseitig

- Ursache: Ablagerungen in Bogengängen des Innenohrs

- Dauer: kurze Schwindelattacken bis zu 1 Minute, mehrere Anfälle hintereinander sind möglich.

- Entzündung des Gleichgewichtsnervs (Neuritis vestibularis)

- intensiver akuter Dauerdrehschwindel mit Übelkeit und Erbrechen

- kein Tinnitus/keine Hörminderung

- meist einseitig

- Ursache: Zusammenhang mit vorausgegangener Virusinfektion

- Dauer: 1 Tag bis Wochen

- Morbus Menière

- anfallsartiger Drehschwindel mit Übelkeit und Erbrechen

- Tinnitus

- zeitweise Hörminderung

- meist einseitig

- Ursache: vermutlich erhöhter Druck der Endolymphe (Flüssigkeit im Innenohr)

- Dauer: Minuten bis wenige Stunden, plötzlicher Beginn, langsam nachlassend

- Entzündung des Innenohrs (Labyrinthitis)

- meist vorausgehende Ohrenschmerzen

- Schwindel, Hörminderung, ggf. Fieber, Übelkeit und Erbrechen

- Ursache: z. B. als Komplikation einer Mittelohrentzündung oder Hirnhautentzündung

Zentral vestibulärer Schwindel

- Schlaganfall oder transitorische ischämische Attacke (TIA)

- Bei einer Schädigung des Hirngewebes oder einer vorübergehenden Durchblutungsstörung kann es zum Auftreten von Schwindel kommen, wenn auch das Kleinhirn oder der Hirnstamm betroffen sind.

- Neben dem Schwindel kommt es in Abhängigkeit von der Lokalisation des Schlaganfalls zu neurologischen Symptomen wie z. B. Störungen der Sprache, Lähmungen, Sehstörungen, Koordinationsstörungen.

- Dabei können Schwankschwindel und Drehschwindel auftreten.

- In einem solchen Fall ist eine sofortige Krankenhauseinweisung erforderlich!

- Vestibuläre Migräne

- Es handelt sich dabei um die typische Episode einer Migräne mit zusätzlichen Symptomen, bei denen das Innenohr mit betroffen ist.

- Meist bestehen Kopfschmerzen mit Drehschwindel mit Übelkeit und Gangunsicherheit.

- Vestibularis-Schwannom (Akustikusneurinom)

- Gutartiger Tumor, der von den Zellen der Umhüllung des Hörnerven ausgeht und zu Drehschwindel, und Hörstörungen führen kann.

- Weitere Schwindelursachen

- Gehirntumore

- multiple Sklerose

- Morbus Parkinson

- Entzündung des Gehirns (Enzephalitis)

Funktioneller Schwindel

Beim funktionellen Schwindel handelt es sich um einen Schwindel mit Stand- und Gangunsicherheit, bei dem sich keine organische Ursache feststellen lässt. Synonyme sind „phobischer Schwankschwindel“ bzw. persistierender postural-perzeptiver Schwindel (PPPD).

Es handelt sich dabei um eine der häufigsten Schwindelarten, ca. 15–30 % aller Schwindelzustände lassen sich dem funktionellen Schwindel zuordnen. Die Symptome sind „Benommenheit“, oft beschreiben Patient*innen den Zustand mit „Alles dreht sich“, „schummerig“ oder der Kopf fühle sich „komisch“ an.

Diese Schwindelform tritt oft täglich spontan auf und wird ggf. durch eine aufrechte Körperposition, Kopfbewegungen und sich bewegende visuelle Reize verstärkt. In 70 % der Fälle lässt sich durch verschiedene Maßnahmen ein Therapieerfolg erzielen.

Schwindel aufgrund anderer Ursachen

- Orthostase

- Schwindel, Benommenheit nach dem Aufstehen aus dem Sitzen durch Blutdruckabfall

- Herzrhythmusstörungen

- Schwankschwindel, Benommenheit, „Schwarzwerden“ vor Augen durch verminderte Blutzufuhr

- Mögliche Nebenwirkung bei Einnahme bestimmter Medikamente: unspezifische Schwindelsymptomatik

- Betablocker und andere Medikamente gegen Bluthochdruck, z. B. Furosemid

- Antibiotika, z. B. Aminoglykoside

- Medikamente gegen Epilepsie: z. B. Phenytoin

- Chemotherapeutika, z. B. Cisplatin

- Beruhigungsmittel, Antidepressiva

- Schwindel im Alter

- Schwindelart „Benommenheit“, ständige Unsicherheit im Raum

- Gangunsicherheit, tippelnder Schritt

- Zervikogener Schwindel

- Schwindel im Rahmen von Beschwerden der Halswirbelsäule

- häufig Zusammenhang mit zervikogenem Kopfschmerz (Nacken-/Spannungskopfschmerzen)

- am ehesten Schwankschwindel, Provokation durch Bewegung

- Besserung durch Physiotherapie

- Polyneuropathie

- Gangunsicherheit durch Gefühlsstörung in den Füßen

- Beschwerden nur beim Gehen

- Stoffwechselstörungen

- zu niedriger oder zu hoher Blutzuckerspiegel

- Schilddrüsenunterfunktion, eingeschränkte Nierenfunktion oder Leberfunktionsstörung durch Leberzirrhose

- Eine neue Brille

- Schwindelgefühle nach Anpassung einer neuen Brille (v. a. bei Gleitsichtgläsern)

- Besserung meist nach 1–2 Wochen regelmäßigen Tragens

- Hyperventilation (zu schnelle Atmung, „Überatmung“)

- Panikattacke

Häufigkeit

Schwindel tritt relativ häufig auf. In Hausarztpraxen ist Schwindel in ungefähr 2–5 % der Fälle der Grund für den Besuch. Die Häufigkeit steigt mit zunehmendem Lebensalter. In der Altersgruppe über 70 Jahre leidet fast ein Drittel vorübergehend unter Schwindelanfällen, die die Alltagsaktivitäten einschränken.

Frauen sind häufiger betroffen als Männer.

Untersuchungen

Krankengeschichte (Anamnese)

Für die behandelnde Ärzt*innen sind folgende Informationen wichtig:

- Seit wann leiden Sie unter Schwindel?

- Leiden Sie ständig unter Schwindel oder tritt er anfallsartig auf?

- Wie lange dauert ein Anfall?

- Können Sie den Schwindel beschreiben?

- Haben Sie das Gefühl, dass sich alles dreht (Drehschwindel)?

- Haben Sie das Gefühl, dass der Boden sich bewegt (Schwankschwindel)?

- Tritt das Schwindelgefühl im Kopf auf oder fühlen Sie sich eher „nur“ unsicher auf den Beinen (Gangunsicherheit)?

- Fühlen Sie sich benommen bzw. so, als würden sie möglicherweise ohnmächtig?

- Haben Sie neben dem Schwindel noch andere Symptome?

- Leiden Sie unter Übelkeit, Erbrechen, Unsicherheit bei Bewegungen oder Sehstörungen (auch bei einer neuen, ungewohnten Brille)?

- Kopfschmerz?

- Ohrensausen oder Hörminderung?

- Abgeschlagenheit, Kurzatmigkeit?

- Herzrasen, Herzstolpern?

- Lähmung?

- Taubheitsgefühl?

- Andere Beschwerden?

- Gibt es einen Auslöser für den Schwindel?

- Kopfbewegungen? Angstzustände? Stress?

- Leiden Sie an anderen Erkrankungen?

- Nehmen Sie regelmäßig Medikamente ein?

- Wirkt sich der Schwindel auf Ihren Alltag aus?

Ärztliche Untersuchung

In den meisten Fällen wird eine allgemeine körperliche Untersuchung durchgeführt; dabei gilt das Hauptaugenmerk Blutdruck, Puls und Herz sowie den Ohren. Wichtig ist ebenfalls eine sorgfältige Untersuchung des Nervensystems inklusive möglicher auffälliger Augenbewegungen.

Mithilfe verschiedener Tests versucht man herauszufinden, ob die Ursache für den Schwindel eher im Bereich des Gleichgewichtsorgans (peripher) oder des Gehirns liegt (zentral). Möglicherweise werden einige Blutuntersuchungen durchgeführt.

Besteht der Verdacht auf eine bestimmte Erkrankung, werden bildgebende Verfahren durchgeführt (z. B. Röntgen, MRT, Computertomografie).

Überweisung an Spezialist*innen

Kann keine eindeutige Diagnose gestellt werden, oder sind spezielle Verfahren notwendig, werden Sie an Spezialist*innen (meist der Neurologie oder HNO) überwiesen.

Behandlung

Wenn eine eindeutige Diagnose gestellt werden kann, wird eine Behandlung der zugrunde liegenden Erkrankung folgen.

Medikamente

Ggf. werden Medikamente verordnet. Medikamente, die symptomatisch gegen Schwindel wirken, können vorübergehend sinnvoll sein, z. B. solange eine unklare Diagnose besteht. Sie sind aber nicht dauerhaft sinnvoll.

Besteht der Verdacht, dass der Schwindel durch Medikamentennebenwirkungen entstanden ist, werden die behandelnden Ärzt*innen die Medikamente ggf. umstellen oder absetzen.

Physiotherapie

Bei manchen Schwindelarten kann eine Besserung durch Physiotherapie und Gleichgewichtsübungen erzielt werden.

Psychotherapie

Bei psychischen Ursachen bzw. begleitenden psychischen Symptomen wie Angst kann eine Psychotherapie hilfreich sein.

Autorin

- Susanna Allahwerde, Fachärztin für Allgemeinmedizin, Berlin

Quellen

Literatur

Dieser Artikel basiert auf dem Fachartikel Schwindel. Nachfolgend finden Sie die Literaturliste aus diesem Dokument.

- Schaufelberger M, Meer A, Furger P, Derkx H et al. Red Flags - Expertenkonsens - Alarmsymptome der Medizin. Neuhausen am Rheinfall, Schweiz: Editions D&F, 2018.

- Fleischmann T. Fälle Klinische Notfallmedizin - Die 100 wichtigsten Diagnosen. München, Deutschland: Elsevier, 2018.

- Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin (DEGAM). Akuter Schwindel in der Hausarztpraxis. AWMF-Leitlinie Nr. 053-018, Stand 2015, zuletzt überarbeitet 2018. www.awmf.org

- Deutsche Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie (DGHNO-KHC), Deutsche Gesellschaft für Neurologie (DGN). Vestibuläre Funktionsstörungen. AWMF-Leitlinie Nr. 017-078. S2k, Stand 2021. www.awmf.org

- Strupp M, Dlugaiczyk J, Ertl-Wagner BB, Rujescu D, Westhofen M, Dieterich M. Schwindelsyndrome - Diagnose, neue Klassifikation und Therapie. Dtsch Arztebl. 2020; 117: 300-10. doi:10.3238/arztebl.2020.0300 www.aerzteblatt.de

- Jahn K, Kressig RW, Bridenbaugh SA, Brandt T, Schniepp R: Schwindel und Gangunsicherheit im Alter. Ursachen, Diagnostik und Therapie. Dtsch Arztebl Int 2015; 112: 387–93. www.aerzteblatt.de

- Brandt T, Bronstein AM. Cervical vertigo. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2001; 71: 8-12. PubMed

- Solomon D. Distinguishing and treating causes of central vertigo. Otolaryngol Clin North Am 2000; 33: 579-601. PubMed

- Labuguen RH. Initial evaluation of vertigo. Am Fam Physician. 2006 Jan 15;73(2):244-51. Review. PubMed PMID: 16445269 www.ncbi.nlm.nih.gov

- Post RE, Dickerson LM. Dizziness: a diagnostic approach. Am Fam Physician 2010; 82: 361-8. pmid:20704166 PubMed

- Strupp M, Brandt T. Leitsymptom Schwindel: Diagnose und Therapie. Dtsch Arztebl 2008; 105: 173-80. doi:10.3238/arztebl.2008.0173 DOI

- Kimmig H. 1.10 Schwindel. In: Hufschmidt A, Lücking C, Rauer S, Glocker F, ed. Neurologie compact. 7. Auflage. Stuttgart: Thieme; 2017.

- Strupp, M. Schwindel: Das Einmaleins der Diagnose. Dtsch Arztebl 2017; 114(37): 16. www.aerzteblatt.de

- Kentala E, Rauch SD. A practical assessment algorithm for diagnosis of dizziness. Otolaryngol Head Neck Surg 2003; 128: 54-9. PubMed

- Rosenberg ML, Gizzi M. Neuro-otologic history. Otolaryngol Clin North Am 2000; 33: 471-82. PubMed

- Hanley K, O'Dowd T, Considine N. A systematic review of vertigo in primary care. Br J Gen Pract 2001; 51: 666-71. PubMed

- Kattah JC, Talkad AV, Wang DZ et al.. HINTS to diagnose stroke in the acute vestibular syndrome: three-step bedside oculomotor examination more sensitive than early MRI diffusion-weighted imaging. Stroke 2009; 40(11): 504-10. pmid:19762709 PubMed

- Tarnutzer AA, Berkowitz AL, Robinson KA, et al.. Does my dizzy patient have a stroke? A systematic review of bedside diagnosis in acute vestibular syndrome.. CMAJ 2011; 183 (9): E571-92. pmid:22983429 PubMed

- Zamaro E, Vibert D, Caversaccio M, et al. «HINTS» bei akutem Schwindel: peripher oder zentral?. Swiss Medical Forum 2016; 16: 21-23. www.hno.insel.ch

- Muncie HL, Sirmans SM, James E. Dizziness: Approach to Evaluation and Management. Am Fam Physician. 2017;95(3):154-162. www.aafp.org

- Deutsche Gesellschaft für Suchtforschung und Suchttherapie. Alkoholbezogene Störungen: Screening, Diagnose und Behandlung. AWMF-Leitlinie Nr. 076-001, Stand 2014. www.awmf.org

- Fachinformation (Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels/SmPC) Vomex A Reise® (Dimenhydrinat) Stand 08/2018 (abgerufen am 02.05.2022). s3.eu-central-1.amazonaws.com

- Hasso AN, Drayer BP, Anderson RE, Braffman B, Davis PC, Deck MD, Johnson BA, Masaryk T, Pomeranz SJ, Seidenwurm D, Tanenbaum L, Masdeu JC. Vertigo and hearing loss. American College of Radiology. ACR Appropriateness Criteria. Radiology. 2000 Jun;215 Suppl:471-8. PubMed PMID: 11037458 www.ncbi.nlm.nih.gov

- Lawhn-Heath C, Buckle C, Christoforidis G, Straus C. Utility of head CT in the evaluation of vertigo/dizziness in the emergency department. Emerg Radiol 2012. doi:10.1007/s10140-012-1071-y DOI

- Fachinformation (Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels/SmPC) Arlevert® 20 mg/40 mg Tabletten. Stand 03/2018 (abgerufen am 02.05.2022) s3.eu-central-1.amazonaws.com

- Fachinformation (Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels/SmPC) Betahistin STADA®. Stand 2014 (abgerufen am 02.05.2022). fachinformation.srz.de

Dieser Artikel wird Ihnen bereitgestellt von Deximed.

Lesen Sie hier den vollständigen Originalartikel.

Die Inhalte auf team-praxis.de stellen keine Empfehlung bzw. Bewerbung der beschriebenen Methoden, Behandlungen oder Arzneimittel dar. Sie ersetzen nicht die fachliche Beratung durch eine*n Ärzt*in oder Apotheker*in und dürfen nicht als Grundlage für eine eigenständige Diagnose und Behandlung verwendet werden. Konsultieren Sie bei gesundheitlichen Fragen oder Beschwerden immer Ihre Ärztin oder Ihren Arzt!

Lesen Sie dazu mehr in unseren Haftungshinweisen.