Verengung der Aortenklappe (Aortenstenose)

Verengung der Aortenklappe (Aortenstenose)

Dieser Artikel wird Ihnen bereitgestellt von Deximed. Mehr erfahren

Was ist eine Verengung der Aortenklappe (Aortenstenose)?

Definition

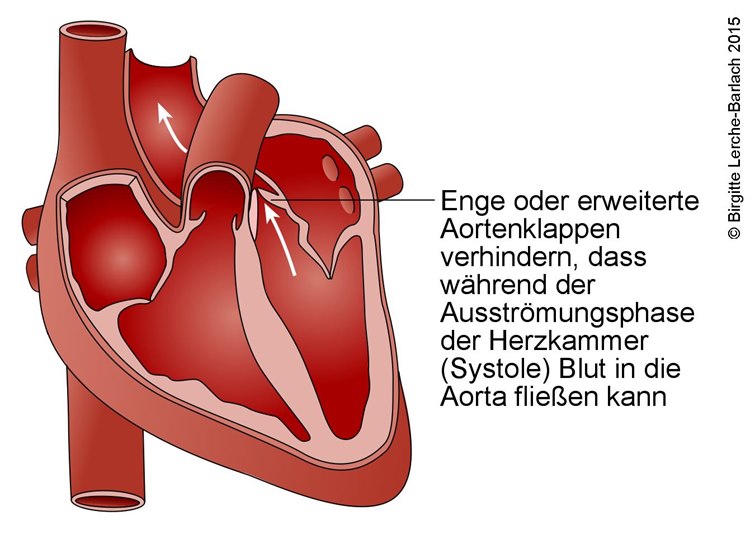

Die Hauptschlagader (Aorta) führt das Blut vom Herzen weg in den Körper. Zieht sich das Herz zusammen, wird Blut in die Aorta gepumpt und von dort durch die weiteren Arterien durch den Körper geleitet (Systole). Nach einer Kontraktion entspannt sich das Herz (Diastole), damit es mit nachströmendem Blut aus den Lungenvenen neu gefüllt werden kann. Um zu verhindern, dass das Blut aus der Aorta zurück ins Herz fließt, ist am Übergang eine Klappe, die Aortenklappe, die sich bei Entspannung des Herzens automatisch verschließt. Die Klappe funktioniert somit wie ein Ventil – Blut kann nur in eine Richtung fließen, nämlich vom Herzen Richtung Aorta, nicht jedoch umgekehrt.

Ist die Aortenklappe verengt, wird der Blutfluss vom Herzen in die Aorta behindert und das Herz muss das Blut gegen einen größeren Widerstand pumpen. Ähnlich wie bei anderen Muskeln passt sich auch der Herzmuskel an die erhöhte Belastung an und wächst. Bei weiterem Fortschreiten staut sich das Blut zurück in die Lungenvenen, während andere Organe des Körpers nicht mehr genügend sauerstoffreiches Blut erhalten – es entwickelt sich eine Herzinsuffizienz.

Symptome

Eine Aortenstenose kann über Jahre bestehen, bis sich die ersten Symptome zeigen. Diese treten häufig erst auf, wenn die Klappe stark verengt ist. Zu den häufigsten Beschwerden zählen verminderte Belastbarkeit, Atemnot, Brustschmerzen (möglicherweise als Angina pectoris durch einen Sauerstoffmangel des Herzmuskels), Schwindel und Ohnmachtsneigung. Alle Symptome treten verstärkt bei Anstrengung auf. Unter Umständen muss aufgrund der Beschwerden die Fahreignung neu beurteilt werden, um eine Gefährdung im Straßenverkehr zu vermeiden.

Ursachen

Eine Aortenklappenverengung ist meist darauf zurückzuführen, dass statt der üblichen drei nur zwei Taschen (bikuspide Aortenklappe) ausgebildet sind. Etwa 1 % der Bevölkerung hat angeborene bikuspide Klappen, Männer sind dabei doppelt so oft betroffen wie Frauen. Tritt eine Aortenstenose bereits im Kindes- oder jungen Erwachsenenalter auf, so liegt dieser in der Regel dieser angeborene Herzfehler zugrunde.

Wenn bei älteren Patient*innen Aortenstenosen neu diagnostiziert werden, dann liegt das meist nicht mehr an bikuspiden Klappen, sondern daran, dass im Rahmen einer Arteriosklerose (Arterienverkalkung) die Klappen verkalkt sind und ihre Elastizität verloren haben. In Industrieländern ist dies die mit Abstand häufigste Ursache. Ein früheres rheumatisches Fieber ist als Ursache selten.

Häufigkeit

Bei der Aortenstenose handelt es sich um die häufigste klinisch signifikante Herzklappenerkrankung, von der ca. 0,3–0,5 % der Allgemeinbevölkerung betroffen sind. Die Häufigkeit steigt dabei mit dem Lebensalter.

Untersuchungen

- Eine Aortenstenose ist zwar meist über einen längeren Zeitraum asymptomatisch, in der Spätphase der Erkrankung treten jedoch drei klassische Symptome auf: Angina pectoris, Schwindel (bei ca. 10 % der symptomatischen Patient*innen) und Atemnot (häufigstes Symptom, bei über 2/3 der symptomatischen Fälle).

- Gerade bei älteren Patient*innen zeigt sich nicht selten nur eine verminderte Belastungstoleranz als Erstsymptom.

- Wichtige Hinweise für die Diagnose liefert die körperliche Untersuchung, insbesondere das Abhorchen mit dem Stethoskop (Auskultation).

- Der behinderte Blutfluss verursacht charakteristische Strömungsgeräusche, die sich bis zu den Halsgefäßen fortpflanzen, wo sie ebenfalls gehört werden können.

- Auch das Abtasten des Pulses kann diagnostisch wertvoll sein, der Blutdruck spielt hingegen keine relevante Rolle.

- Eine Röntgenuntersuchung des Brustkorbes kann Verkalkungen im Bereich der Aortenklappen und eventuell andere Zeichen einer Aortenstenose nachweisen.

- Zudem wird eine Elektrokardiografie (EKG) durchgeführt. Es gibt zwar keine spezifischen EKG-Veränderungen für eine Aortenstenose, bestimmte Auffälligkeiten können jedoch Hinweise geben.

- Bestimmte Blutwerte können Aufschlüsse über das Risiko der Patient*innen geben.

- Die Diagnose wird sicher durch eine Ultraschalluntersuchung des Herzens (Echokardiografie) gestellt. Mithilfe der Echokardiografie lässt sich die Herzfunktion beurteilen und der Grad der Verengung abschätzen.

- Ist eine Operation geplant, sind weitere Untersuchungen wie eine Herzkatheter-Untersuchung oder eine Computertomografie notwendig.

- Eine Magnetresonanztomografie (MRT) ist kein Routineverfahren bei Aortenklappenstenose, ermöglicht jedoch die Bestimmung von Klappenöffnungsfläche und Flussgeschwindigkeit im Bereich der Stenose.

- Belastungstests können sinnvoll sein, um die Symptome besser sichtbar werden zu lassen und um bei asymptomatischen Patient*innen das Risiko einzuschätzen.

Behandlung

- Eine verengte Aortenklappe kann in einer Operation getauscht werden. Dies ist die einzige Behandlung, die auch die Prognose verbessert; sie wird abhängig von Symptomen, Lebensqualität und Überlebenswahrscheinlichkeit durchgeführt.

- Eine Alternative zur Operation stellt der Ersatz der Aortenklappe über einen Katheter (TAVI) dar.

- Für die Entscheidung über die Art des Eingriffs berücksichtigen Kardiolog*innen und Herzchirurg*innen neben anatomischen und verfahrenstechnischen Kriterien vor allem das Operationsrisiko.

- Aufgrund der guten Ergebnisse ist TAVI in den vergangenen Jahren der Standard bei Patient*innen mit erhöhtem OP-Risiko sowie in höherem Lebensalter geworden.

- Eine medikamentöse Therapie der Aortenstenose ist symptomorientiert, etwa wenn Symptome der Herzinsuffizienz oder eines begleitenden Bluthochdrucks behandelt werden.

- Ist eine schwergradige Aortenstenose bekannt, jedoch ohne Beschwerden und erhöhtes Risiko, sollte die Erkrankung bis zum Auftreten von Symptomen alle 6 Monate mittels Herzecho, Belastungstest und Blutuntersuchung kontrolliert werden.

- Bei jüngeren Patient*innen mit leichter Stenose ohne signifikante Verkalkung ist eine Kontrolle alle 2–3 Jahre ausreichend.

- Bei ausgeprägter Verkalkung sind auch bei leicht-mittelgradigen Stenosen jährliche Kontrollen notwendig.

Dieser Artikel wird Ihnen bereitgestellt von Deximed.

Lesen Sie hier den vollständigen Originalartikel.

Die Inhalte auf team-praxis.de stellen keine Empfehlung bzw. Bewerbung der beschriebenen Methoden, Behandlungen oder Arzneimittel dar. Sie ersetzen nicht die fachliche Beratung durch eine*n Ärzt*in oder Apotheker*in und dürfen nicht als Grundlage für eine eigenständige Diagnose und Behandlung verwendet werden. Konsultieren Sie bei gesundheitlichen Fragen oder Beschwerden immer Ihre Ärztin oder Ihren Arzt!

Lesen Sie dazu mehr in unseren Haftungshinweisen.