Gebärmuttersenkung und Gebärmuttervorfall

Gebärmuttersenkung und Gebärmuttervorfall

Dieser Artikel wird Ihnen bereitgestellt von Deximed. Mehr erfahren

Was ist eine Gebärmuttersenkung und ein Gebärmuttervorfall?

Definition

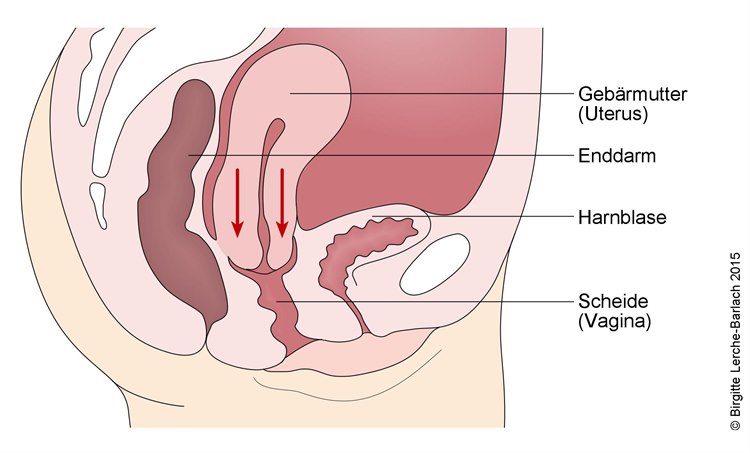

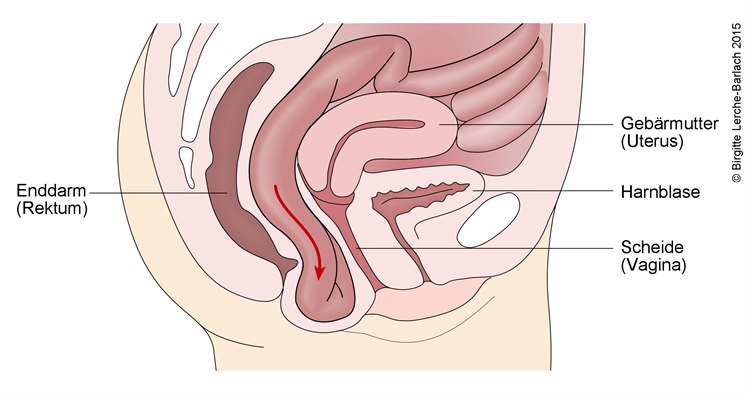

Bei der Gebärmuttersenkung tritt die Gebärmutter in der Scheide tiefer. Der Gebärmuttervorfall ist eine starke Senkung der Gebärmutter, bei der die Gebärmutter aus dem Scheideneingang hervortritt. Dies wird in der Fachsprache Uterusprolaps genannt (Uterus = Gebärmutter, Prolaps = Vorfall). Ist die Gebärmutter bereits chirurgisch entfernt worden, kann sich dennoch der Scheidenstumpf absenken.

Aufgrund der Lage zwischen den Beckenorganen sind häufig auch Harnblase und Darm betroffen. Neben der Senkung der Gebärmutter können auch folgende Organe betroffen sein:

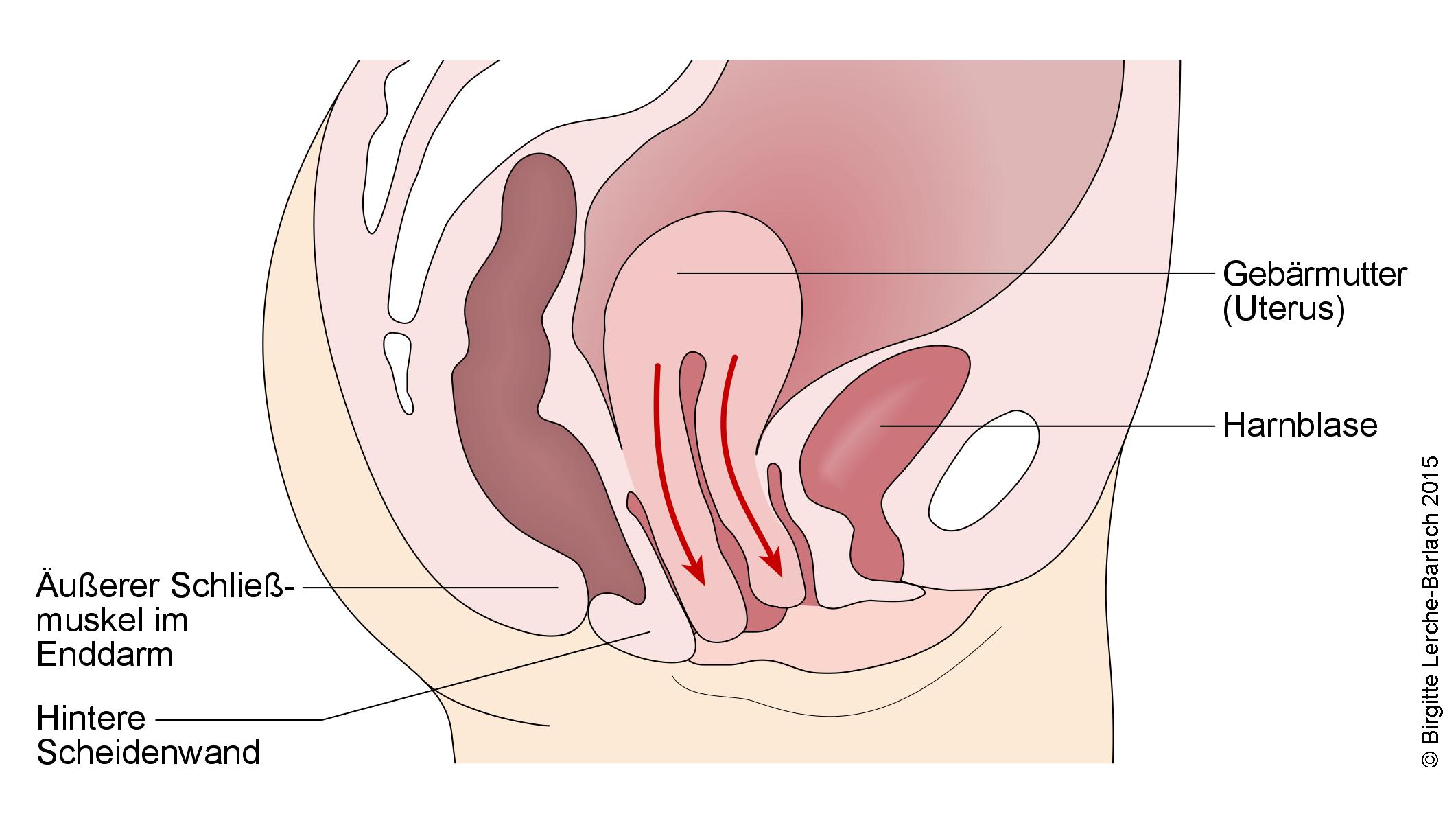

- Senkung von Dünndarmanteilen in die hintere Scheidenwand (Enterozele)

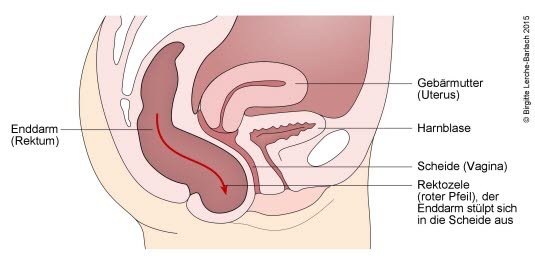

- Senkungen von Enddarmanteilen in die hintere Scheidenwand (Rektozele)

- Senkungen der Harnblase in die vordere Scheidenwand (Zystozele).

Symptome

Das Ausmaß der Beschwerden ist individuell unterschiedlich – viele Frauen haben keinerlei Beschwerden. Oft haben Betroffene ein Druckgefühl im Genitalbereich. Bei einem Gebärmuttervorfall tritt der Gebärmutterhals aus der Scheidenöffnung heraus, sodass betroffene Frauen möglicherweise Beschwerden beim Sitzen haben.

Die Beschwerden verschlimmern sich beim Stehen, Husten, bei Verstopfung und schweren körperlichen Tätigkeiten, sie bessern sich im Liegen. Die Beschwerden nehmen im Tagesverlauf meist zu.

Durch die Organsenkungen kann es zu einer Blasenschwäche (Harninkontinenz) mit unwillkürlichem Urinabgang kommen. Auch die vollständige Entleerung der Blase kann beeinträchtigt sein, sodass Restharn in der Blase verbleibt, was die Vermehrung von Bakterien fördert und so Blasenentzündungen begünstigen kann.

Eine Gebärmuttersenkung kann darüber hinaus das Sexualleben durch Schmerzen beim Geschlechtsverkehr belasten.

Ursachen

Der Beckenboden besteht aus Muskeln und Bindegewebe (Stützgewebe). Er hält die Organe im Unterleib an ihrem Platz. Auch geschwächte Bänder und Faszien der umgebenden Organe können zu einer Senkung beitragen.

Schwangerschaft und Geburt stellen eine Belastung für den Beckenboden und die umgebenden Strukturen dar. Dadurch können sich die Organe im Becken nach unten verschieben. Für die Festigkeit des Bindegewebes spielt auch die genetische Veranlagung eine Rolle.

Mit zunehmendem Alter und der Anzahl an Geburten steigt das Risiko für eine Senkung bzw. einen Vorfall, die Festigkeit des Gewebes nimmt ab. Nach den Wechseljahren sinkt der Östrogenspiegel des Körpers, dies kann eine Beckenbodenschwäche begünstigen.

Tätigkeiten, die mit schwerem Heben verbunden sind, können eine Senkung oder einen Vorfall auslösen. Übergewicht und chronischer Husten verschlimmern durch den zusätzlichen Druck auf den Unterbauch die Beschwerden.

Häufigkeit

Am häufigsten kommt es nach den Wechseljahren zu einem Vorfall. Auch jüngere Frauen können nach einer Geburt davon betroffen sein.

Bei der Hälfte aller Frauen treten im Laufe ihres Lebens Senkungen der Gebärmutter oder der angrenzenden Organe auf. Dies ist aber nicht unbedingt immer mit Beschwerden verbunden, die eine ärztliche Behandlung erfordern.

Untersuchungen

Die Diagnose wird anhand der charakteristischen Beschwerden gestellt und mit einer gynäkologischen Untersuchung bestätigt. Dabei wird eine vaginale Tastuntersuchung durchgeführt und die Beckenbodenmuskulatur beurteilt. Ggf. wird auch eine Tastuntersuchung des Enddarms durchgeführt.

Weiterführende mögliche Untersuchungen, z. B. in einem Beckenbodenzentrum, umfassen eine Ultraschalluntersuchung der Beckenorgane, genauere Untersuchungen von Harnblase und Nieren und eine Überprüfung der Beckenbodenmuskulatur.

Behandlung

Ziel der Therapie ist es, die Beschwerden zu lindern und so die Lebensqualität zu steigern.

Für die Therapieplanung sind die subjektiven Beschwerden der Patientin ausschlaggebend. Bei einer leichten Senkung und geringen Beschwerden kann zunächst abgewartet werden, da es oft zu spontanen Rückbildungen kommt.

Beckenbodentraining

Beckenbodentraining kann sich positiv auf den Krankheitsverlauf auswirken. Das Training können Patientinnen langfristig selbst durchführen, optimalerweise sollten sie beim Einüben der richtigen Techniken von Physiotherapeut*innen unterstützt werden.

Gewichtsabnahme bei Übergewicht

Eine Gewichtsabnahme ist im Falle von Übergewicht zu befürworten, außerdem sollten Betroffene vermeiden, schwere Gegenstände zu heben oder zu tragen. In einigen Fällen bildet sich ein nur leicht ausgeprägter Vorfall unter solchen Maßnahmen wieder zurück.

Östrogentherapie

Eine lokale Östrogentherapie in Form von Creme oder Scheidenzäpfchen wird häufig empfohlen und dient auch der Vorbereitung weiterer Maßnahmen, wie der Pessartherapie. Die Östrogentherapie stärkt die vaginalen Schleimhäute und hilft so, Druckgeschwüre sowie Druckgefühl, die durch das Pessar entstehen könnten, zu vermindern.

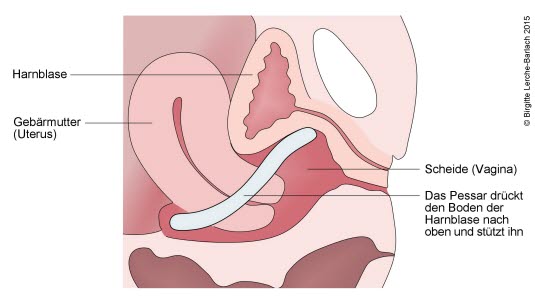

Pessar

Die Verwendung eines Pessars kann die Beschwerden bei einer Beckenbodensenkung verbessern. Pessare bestehen aus Kunststoff oder Silikon, und es gibt sie in unterschiedlichen Formen (Würfel, Ring, Schale). Sie werden in die Scheide eingebracht und stützen die abgesenkten Organe ab. Die dauerhafte Anwendung eines Pessars kann bei vielen Frauen Symptome lindern und einer Verschlimmerung entgegenwirken.

Operation

Bei starken Beschwerden und wenn eine andere Therapie nicht zum Erfolg geführt hat, kann ein operativer Eingriff erwogen werden. Je nach Art und Ausmaß der Gebärmuttersenkung steht hierfür eine Vielzahl an Techniken zur Verfügung. Oft wird die Gebärmutter dabei erhalten und die Senkung durch die Einlage von Netzen, oder Befestigung an Bändern der Bauchorgane behandelt.

In einigen Fällen wird die Gebärmutter gänzlich entfernt.

Dieser Artikel wird Ihnen bereitgestellt von Deximed.

Lesen Sie hier den vollständigen Originalartikel.

Die Inhalte auf team-praxis.de stellen keine Empfehlung bzw. Bewerbung der beschriebenen Methoden, Behandlungen oder Arzneimittel dar. Sie ersetzen nicht die fachliche Beratung durch eine*n Ärzt*in oder Apotheker*in und dürfen nicht als Grundlage für eine eigenständige Diagnose und Behandlung verwendet werden. Konsultieren Sie bei gesundheitlichen Fragen oder Beschwerden immer Ihre Ärztin oder Ihren Arzt!

Lesen Sie dazu mehr in unseren Haftungshinweisen.