Erste Hilfe bei Verbrennungen

Erste Hilfe bei Verbrennungen

Dieser Artikel wird Ihnen bereitgestellt von Deximed. Mehr erfahren

Was sind Verbrennungen?

Definition

Verbrennungen sind Verletzungen des Gewebes meist durch Hitze, Strom, radioaktive Strahlen oder auch Chemikalien. Verbrennungen werden je nach Größe und Tiefe in verschiedene Schweregrade unterteilt. Gewebeschäden entstehen bei Temperaturen von mehr als 50 °C.

Eine schwere Verbrennung, die ein gewisses Maß überschreitet, kann zu einem Kreislaufschock und entzündlichen Allgemeinreaktionen des Körpers bis hin zur Sepsis (Blutvergiftung), im schlimmsten Fall mit Multiorganversagen, führen.

Symptome

Die Symptome richten sich nach dem Verbrennungsgrad (Tiefe):

- 1. Grad: Die Verletzung ist auf die oberste Hautschicht beschränkt. Die Haut ist rot und schmerzhaft, aber es liegt keine Blasenbildung vor (z. B. Sonnenbrand).

- 2. Grad: Die Verletzung reicht bis in die mittlere Schicht der Haut, es kommt zu Blasenbildung und starken Schmerzen.

- 3. Grad: Die Verletzung erstreckt sich auf alle Hautschichten, und es sind keine Haare mehr vorhanden. Aufgrund zerstörter Schmerzrezeptoren treten keine Schmerzen mehr auf.

- 4. Grad: Die Verletzung erstreckt sich auch auf tiefere Strukturen wie Muskelgewebe, Sehnen oder Knochen. Es kann zu Verkohlung kommen.

Ursachen

2/3 der Verbrennungen passieren im häuslichen Umfeld, 52 % davon sind direkte Flammenschäden, 23 % Verbrühungen. Mit zunehmendem Alter verschieben sich die Ursachen von den Verbrühungen hin zu den Verbrennungen.

Häufigkeit

Etwa 300/50.000 Personen erleiden pro Jahr leichtere Verbrennungen, schwerere Verbrennungen erleiden 1/50.000–1:60.000 Einw. pro Jahr. Männer sind mit 71 % deutlich häufiger betroffen als Frauen mit 29 %. 59,5 % der Fälle treten im Alter von 20–59 Jahren auf.

Untersuchungen

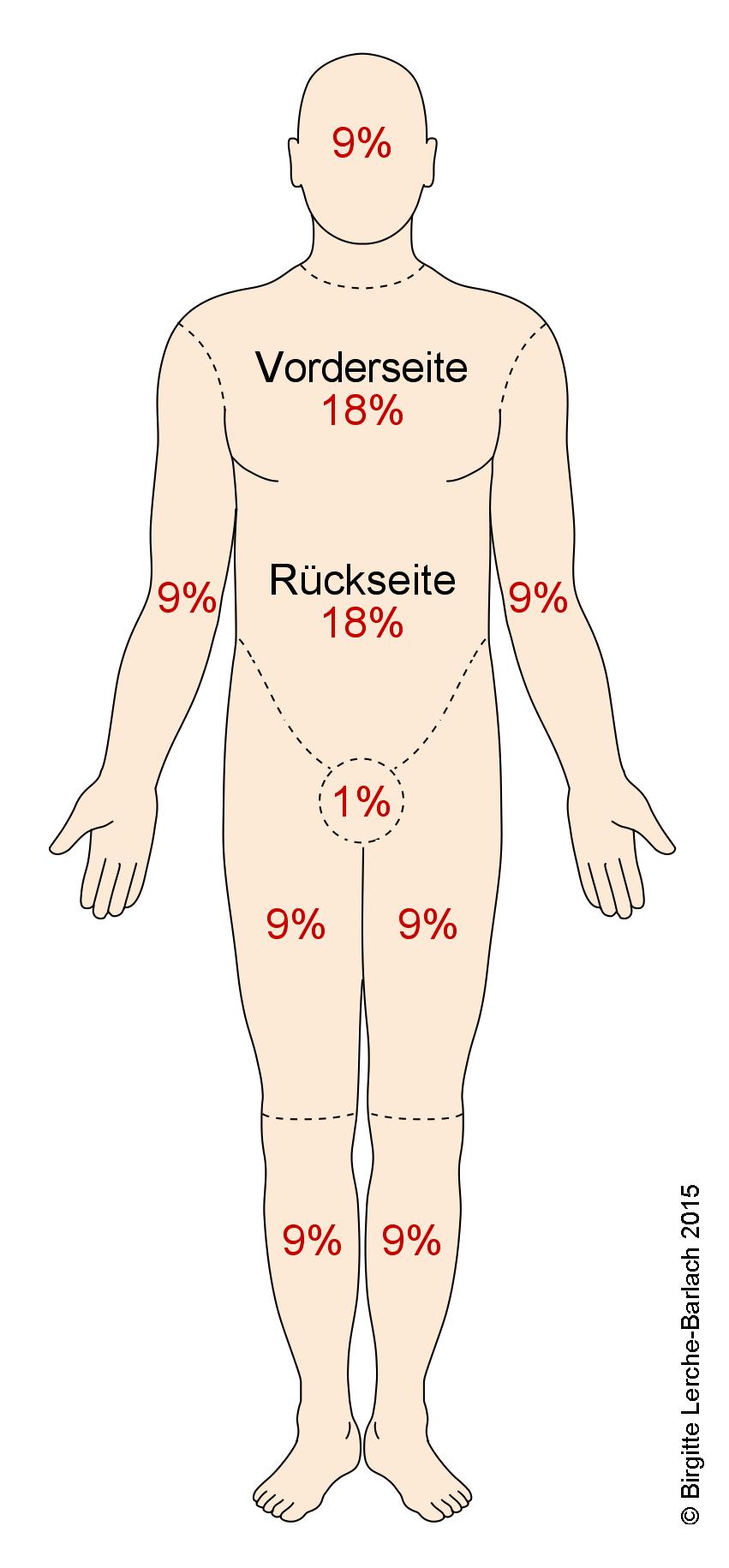

- Der betroffene Umfang lässt sich als Anteil an der gesamten Körperoberfläche in % angeben, wobei die Anteile der einzelnen Regionen beim Erwachsenen in etwa der „Neuner-Regel“ entsprechen, wie im Bild gezeigt. In der frühen Phase soll diese Bewertung mehrmals wiederholt werden, da die Ausbreitung zunehmen kann.

- Bei Kindern entspricht die Handfläche mit den Fingern der verletzten Person 1 % der Körperoberfläche.

- Zusätzlich zu dieser Einteilung in Schweregrade und betroffenen Umfang werden auch Ursache, Temperatur, Expositionsdauer und betroffene Körperteile berücksichtigt.

- Bei Verbrennungsspuren im Gesicht sind meist auch die Atemwege durch Rauch, Gas oder Hitze geschädigt (Rauchgasvergiftung, Inhalationstrauma).

- Atemgeräusche und -beschwerden sind Anzeichen für eine Atemwegsbeteiligung.

- Besonders in diesen Fällen wird eine Blutgasanalyse zur Messung von Kohlenmonoxid im Blut durchgeführt.

- Eine Röntgenuntersuchung des Oberkörpers wird aus Gründen der Verlaufsbeurteilung innerhalb der ersten 24 Stunden nach dem Inhalationstrauma durchgeführt.

- Bei einer Lungenspiegelung (Bronchoskopie) wird eine Sonde mit einer Kamera in die Lunge eingeführt.

- Eine stationäre Behandlung in einem Zentrum für Brandverletzte sollte in folgenden Fällen durchgeführt werden:

- bei Verbrennungen von Grad 2 von 10 % und mehr der Körperoberfläche bzw. bei Kindern ab 5 % der Körperoberfläche

- Verbrennungen Grad 3

- Verbrennungen an Händen, Gesicht oder Genitalien

- Verbrennungen durch Elektrizität inklusive Blitzschlag

- Verätzungen durch Chemikalien

- Inhalationsverletzungen oder Begleiterkrankungen.

Erste Hilfe leisten

- Da Betroffene mit schweren Verbrennungen bewusstlos sein können, sollten Sie Puls und Atmung kontinuierlich prüfen. Ist die Person bewusstlos, sollten Sie (falls nicht schon geschehen) sofort Hilfe verständigen. Wenn die Person nicht mehr atmet, sollten Sie Wiederbelebungsmaßnahmen einleiten.

- Kommen Sie zu einem Verbrennungsunfall hinzu, sollten Sie als Erstes versuchen, die Hitzequelle zu entfernen bzw. die Person aus dem Gefahrenbereich zu bringen, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen.

- Eine noch brennende Person ist mit Wasser oder einem Feuerlöscher abzulöschen. Ist dies nicht möglich, sollten Sie versuchen, die Flammen durch eine Feuerlöschdecke, eine andere schwer entflammbare Decke oder durch Hin- und Herrollen der Person zu ersticken.

- Dabei sollten Sie darauf achten, sich nicht selbst durch die Flammen zu verletzen.

- Heiße, brennende oder verkohlte Textilien oder Bekleidung sind sofort und vorzugsweise mit einer Schere zu entfernen. Bereits eingebrannten Stoff sollten Sie jedoch dort belassen.

- Eine lokale Kühlung dient der Schmerzbekämpfung, birgt jedoch das Risiko der Unterkühlung (Hypothermie). Sie wird daher von medizinischem Fachpersonal nicht durchgeführt bzw. beendet.

- Durch das Zusammenziehen der Gefäße im Wundbereich bei exzessiver Kühlung wird außerdem die Durchblutung verschlechtert, was dazu führt, dass das Verbrennungsausmaß erhöht wird.

- Eine Körpertemperatur von mehr als 36 °C hat einen positiven Einfluss auf das Gesamtüberleben.

Erste Hilfe durch medizinische Fachkräfte

- Nach orientierender Beurteilung der Oberfläche werden frühzeitig sterile Verbände zur Verhinderung einer Wundkontamination angelegt. Bereits die Vermeidung von Zugluft über der Verbrennungswunde trägt zu einer signifikanten Schmerzreduktion bei.

- Es gibt keine Präferenz für bestimmte Schmerzmittel. Bei Schwerbrandverletzten sollte die Schmerztherapie in der Akutphase intravenös erfolgen.

- Bei Bedarf kann zur Volumentherapie intravenös Flüssigkeit verabreicht werden.

- Besteht ein Verdacht auf ein Inhalationstrauma, werden die Rettungskräfte schnellstmöglich Vorbereitungen zur Atemwegssicherung treffen.

- Werden Antibiotika erwogen, sollten Abstriche zur mikrobiologischen Untersuchung entnommen werden.

- Leichtere Verbrennungen können mit wundheilungsfördernden Salben behandelt werden.

- Hochgradige Verbrennungen werden generell operativ behandelt.

- Die Narbenbehandlung und -pflege erfolgt nach Reinigung mit Wasser und einer milden, pH-neutralen Seife anfangs mit fettenden, im Verlauf mit feuchtigkeitsspendenden Salben, ein- oder mehrmals täglich je nach Trockenheit und Schuppung der Haut.

- Narben sollen konsequent, besonders in den ersten 24 Monaten, durch Vermeidung oder Abdeckung vor UV-Strahlung geschützt werden.

- Falls kein ausreichender Impfschutz besteht, wird eine Tetanus-Impfung empfohlen.

Dieser Artikel wird Ihnen bereitgestellt von Deximed.

Lesen Sie hier den vollständigen Originalartikel.

Die Inhalte auf team-praxis.de stellen keine Empfehlung bzw. Bewerbung der beschriebenen Methoden, Behandlungen oder Arzneimittel dar. Sie ersetzen nicht die fachliche Beratung durch eine*n Ärzt*in oder Apotheker*in und dürfen nicht als Grundlage für eine eigenständige Diagnose und Behandlung verwendet werden. Konsultieren Sie bei gesundheitlichen Fragen oder Beschwerden immer Ihre Ärztin oder Ihren Arzt!

Lesen Sie dazu mehr in unseren Haftungshinweisen.