Akute Knöchelverletzungen

Akute Knöchelverletzungen

Dieser Artikel wird Ihnen bereitgestellt von Deximed. Mehr erfahren

Was sind akute Knöchelverletzungen?

Definition

Akute Knöchelverletzungen umfassen alle akut aufgetretenen Verletzungen der Bänder und Knochenstrukturen des Sprunggelenks. Sie können eingeteilt werden in akut, chronisch oder "second stage", also eine akute Ruptur nach einem ausgeheilten zurückliegenden Bänderriss. Eine andere Einteilung orientiert sich am Ausmaß der Verletzung in Grad 1 (leichte Überdehnung der Bänder ohne Instabilität des Gelenks), Grad 2 (Teilriss des Bandkomplexes mit leichter Instabilität des Gelenks) und Grad 3 (vollständiger Riss des Bandkomplexes mit Instabilität des Gelenks).

Symptome

Akute Knöchelverletzungen sind meist durch Schmerzen und Schwellungen gekennzeichnet. Es kann zu Einblutungen und Ödemen kommen. Auch die Beweglichkeit oder die Stabilität können eingeschränkt sein.

Ursachen

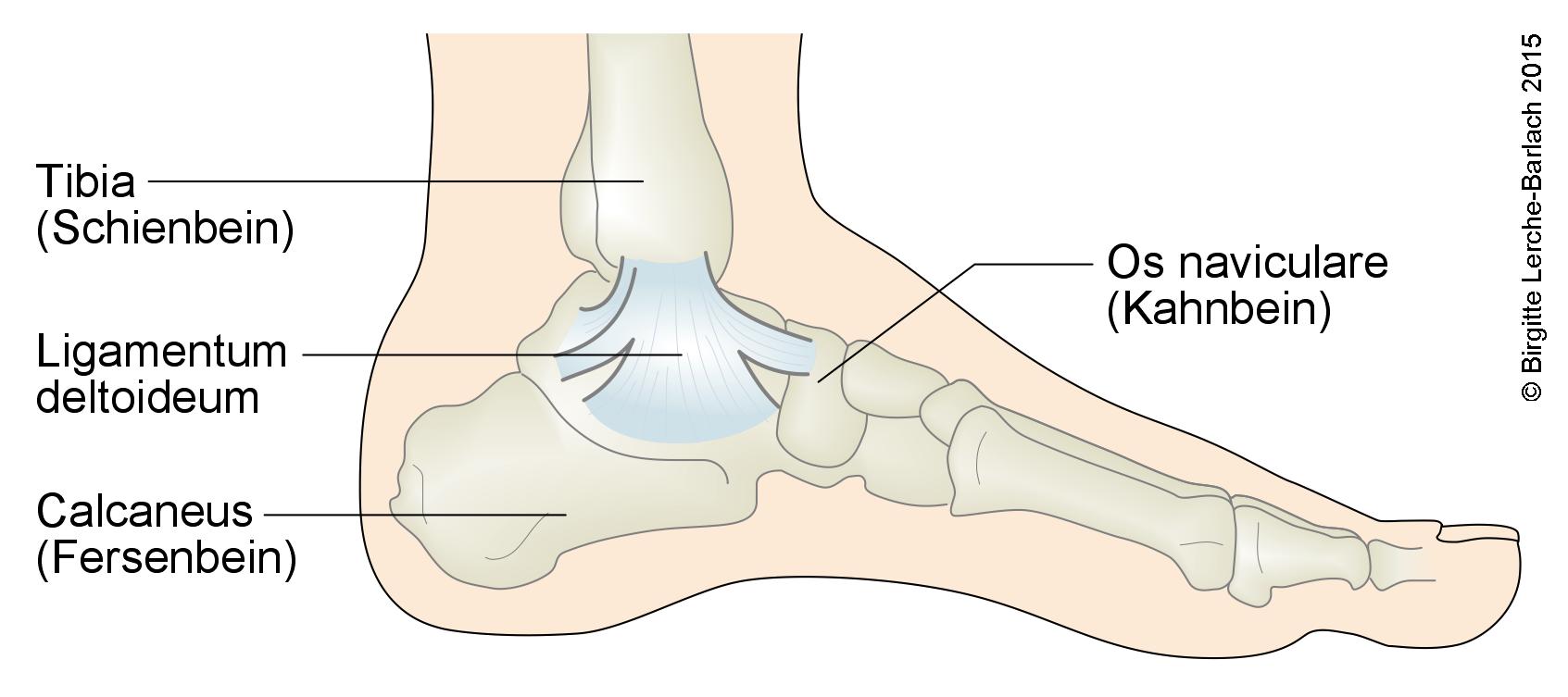

Das Sprunggelenk besteht aus zwei Gelenken, die es ihm ermöglichen, sich sowohl zu beugen als auch zu drehen bzw. zu rotieren. Die Stabilität des Sprunggelenks wird durch Bänder am Innen- und Außenknöchel gewährleistet. An der Außenseite befinden sich drei voneinander unabhängige Bänder – ein vorderes, ein mittleres und ein hinteres Band. Auf der Innenseite bilden vier Bänder eine Einheit, die als ein Band aufgefasst werden. Die umgebende Muskulatur trägt zur Stabilität des Knöchels bei.

Der häufigste Verletzungsmechanismus (Inversion) besteht darin, dass man schief auftritt und sich der Fuß dabei nach innen dreht bzw. abknickt, wodurch die Bänder am Außenknöchel erheblich gedehnt werden. Viel weniger oft geschieht das Gegenteil, nämlich dass sich der Fuß nach außen dreht und die Bänder am Innenknöchel gedehnt werden.

Das vordere Band der Knöchelaußenseite ist am anfälligsten für Verletzungen. Zusätzlich zur Dehnung oder dem Riss der Bänder können Verletzungen der Gelenkkapsel und/oder der versorgenden Nerven sowie Knochenfrakturen kommen.

Häufigkeit

Akute Verletzungen der Bänder und Knochen des Sprunggelenks treten häufig auf: Pro Tag kommt es bei einer von 10.000 Personen zu einer Sprunggelenksverletzung. Dabei gehen ca. 15 % mit einem Knochenbruch einher. Die Hälfte die Verletzungen passiert beim Sport. Sprunggelenksverletzungen machen etwa 17 % aller Verletzungen im Sport aus und sind nach den Kniegelenksverletzungen die häufigsten Sportverletzungen.

Jugendliche und junge Erwachsene sind am häufigsten betroffen. Bis zum Alter von etwa 30 Jahren sind Männer öfter betroffen als Frauen, danach dreht sich das Verhältnis um.

Untersuchungen

- Der Verletzungsmechanismus und die Symptome müssen genau abgefragt werden, um die konkrete Verletzung bestimmen zu können.

- Außenbandverletzungen passieren vor allem durch eine Inversion beim Aufkommen nach einem Sprung, beim Laufen oder bei Kehrtwenden.

- Wird der Knöchel an der Beugung im Sprunggelenk gehindert (z. B. im Skischuh), kann eine starke Außenrotation des Knöchels dazu führen, dass die beiden Wadenknochen (Wadenbein und Schienbein) auseinander gedrückt werden. Dabei kann das Gewebe, das sie zusammenhält, die Syndesmose, verletzt werden.

- Verletzungen des Bandes am Innenknöchel sind relativ selten.

- Bisweilen kann es auch zu einer Verschiebung der Sehnen am Außenknöchel kommen.

- Ebenfalls erfragt werden der Zeitpunkt der Verletzung, die Belastbarkeit direkt nach der Verletzung, die Zeit bis zur Entwicklung der Symptome, vorherige Verletzungen des betroffenen Sprunggelenks und die berufliche und sportliche Belastung der Sprunggelenke.

- Die Knochen- und Bänderstrukturen werden durch Blickdiagnose und Abtasten untersucht.

- Anhand von Funktionstests wie Beugen und Strecken des Sprunggelenks können Ärzt*innen erkennen, welche Strukturen verletzt sind. Diese Tests sind 4–5 Tage nach dem Trauma noch genauer.

- Bei einem Bruch ist der Knöchel meist ausgesprochen schmerzempfindlich; ist die Diagnose unsicher, erfolgt meist eine Röntgenuntersuchung.

- Mithilfe einer Ultraschalluntersuchung können ebenfalls viele Bänderverletzungen erkannt werden. Eine weitere bildgebende Diagnostik wie MRT oder CT ist meist nicht erforderlich.

- Dauert der Heilungsprozess mehr als 3 Monate, ist eine erneute ärztliche Untersuchung und eine Überweisung an eine*n Spezialist*in erforderlich.

Behandlung

- In den ersten 48 Stunden (bis zu 4 Tagen) gilt das PECH-Prinzip (Pause, Eis, Compression, Hochlagern).

- In der Akutphase sollte ein elastischer Verband verwendet werden. Wenn das Bein kaum bewegt wird, werden Medikamente zur Thromboseprophylaxe (Vorbeugung von Blutgerinnseln) verschrieben. Bei Bedarf sind Schmerzmittel sinnvoll.

- Meist wird eine stützende Orthese für etwa 5 Wochen empfohlen; das Sprunggelenk sollte aber dennoch, so gut es geht, belastet werden.

- Tägliche physikalische Übungen in Eigenregie sind ein wichtiger Therapiebestandteil, um chronische Instabilitäten zu vermeiden. Die frühzeitige Durchführung von Übungen ohne Belastung bereits in den ersten Tagen nach der Verletzung sorgt für einen schnelleren Funktionsrückgewinn. Dabei sollen Koordination, Muskelkraft und Eigenreflexe verbessert werden.

- Nur bei sehr schweren Verletzungen (offener Bruch, Luxation) ist eine Operation sinnvoll.

Dieser Artikel wird Ihnen bereitgestellt von Deximed.

Lesen Sie hier den vollständigen Originalartikel.

Die Inhalte auf team-praxis.de stellen keine Empfehlung bzw. Bewerbung der beschriebenen Methoden, Behandlungen oder Arzneimittel dar. Sie ersetzen nicht die fachliche Beratung durch eine*n Ärzt*in oder Apotheker*in und dürfen nicht als Grundlage für eine eigenständige Diagnose und Behandlung verwendet werden. Konsultieren Sie bei gesundheitlichen Fragen oder Beschwerden immer Ihre Ärztin oder Ihren Arzt!

Lesen Sie dazu mehr in unseren Haftungshinweisen.